イノベーションガレージについて

本学の研究成果を社会実装するために行う活動に使用することができるスペースとして、ディープテック産業開発機構が管理・運営しています。小金井キャンパス3号館の3階は研究成果の社会実装を目指すPoC教員に研究スペースとして利用されています。

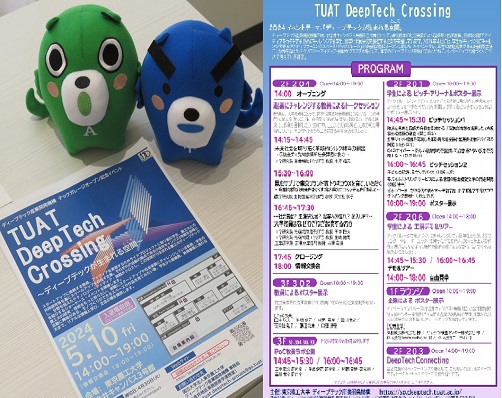

PoC教員として指定を受けた教員は現在まで農学部・工学部あわせて9名となり、それぞれの研究活動を社会実装等へ近づける研究活動を積極的に進めています。3年間のPoC教員指定期間においては、イノベーションガレージ部門が各PoC教員の活動を後押しするための様々なサポートを行っています。PoC教員同士が事業化に向けた研究やそのための取り組みについて意見交換できる場づくり、情報発信できるイベント実施等もその一つとなっています。

教員一覧

NEWS

イノベーションガレージ部門長から

ディープテック産業開発機構の大きな役割の一つが,大学発技術の社会実装です。学生の技術開発支援をするのがテックガレージであり,教員の社会実装支援を使命としているのが,このイノベーションガレージです。

イノベーションガレージでは,社会実装に適した技術を持っていたり,社会実装に強い興味を持っている教員をPoC教員として指定し,様々な支援を実施しています。具体的には,専門家による社会実装の方向性や起業に向けたアドバイスや,PoC(Proof of Concept = 概念実証)を行うための研究スペースの提供,さらには投資家等とのネットワークづくりなど,これまでより一歩踏み込んだ支援を行っています。

個人的な経験を申し上げると,私は基礎研究をして論文を書くことが大学研究者の役割だとずっと思っていましたが,実は研究の出口として社会実装を目指すことで,論文を書くだけでは見えてこなかった基礎研究の課題が色々見えてきました。それらを解決することで研究の幅が拡がりましたし,さらなる社会実装の方向性も見えてきました。教員の皆さんには,ぜひ社会実装も研究の出口として考慮していただき、本部門が先生方の研究の幅を広げるきっかけとなれば幸いです。

イノベーションガレージ部門長

田中 聡久

教員紹介

イノベーションガレージ部門長

田中 聡久TANAKA Toshihisa

工学部 知能情報システム工学科, 教授

生体信号情報学を専門とし、脳波(EEG)解析と機械学習を融合させた研究に取り組んでいます。特に、てんかん診断支援AIの開発や、脳波データのクラウド基盤構築による遠隔診療の実現に注力しています。また、音楽認知やブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)など、神経科学と工学の融合による社会実装を推進しています。

研究キーワード:

信号処理、生体信号情報学、脳神経科学・工学

個人ホームページ:https://tanaka.sip.tuat.ac.jp/

会社ホームページ:株式会社Sigron

https://www.sigron.co.jp/

農工大 先生大図鑑(田中聡久先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/nd8266a4bb5a5

生嶋 健司IKUSHIMA Kenji

工学部 生体医用システム工学科, 教授

大学の研究成果『超音波で電気・磁気を画像化する技術』を医療分野や産業分野に社会実装するため、スタートアップASEMtech株式会社を設立し、装置開発および事業開発を行っています。産業分野における計測機器としては、設立当初から事業を開始し、販売実績も出てきております。医療分野に関しては、シリーズAラウンドの資金調達により、臨床研究を加速し、非侵襲に体内組織の評価が可能な画像診断機器を目指しています。

研究キーワード:

生体医工学、固体物理学

研究室ホームページ :https://web.tuat.ac.jp/~ikushima/

会社ホームページ:ASEMtech株式会社

https://asem-tech.com/

農工大 先生大図鑑(生嶋健司先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/n4d5a47d2055b

村岡 貴博MURAOKA Takahiro

工学部 応用化学科, 教授

私は、脳梗塞治療に向けた超分子医薬品の開発を行っています。ファイバー状に分子集合する超分子ペプチドを基盤とする医薬品であり、血管新生を促すことで、脳梗塞発症3日後から1週間後の亜急性期に対する治療法の開発を目指しています。超分子は、細胞を用いないため、輸送や保管が比較的簡便なモダリティです。現在、治療方法が確立されていない亜急性期脳梗塞に対する治療薬の実現に向け、研究に取り組んでいます。

研究キーワード:

有機合成、超分子化学、ペプチド、脳梗塞治療、タンパク質フォールディング、光応答性物質、両親媒性物質、リポソーム

個人ホームページ:https://www.muraoka-lab.com

会社(設立準備中)ホームページ:JigSAP

https://www.jigsap.com/

田川 義之TAGAWA Yoshiyuki

工学部 機械システム工学科, 教授

田川研究室では、液体や気泡、微小なジェットを精密に制御することで、「見えない力」を可視化し、医療・食・環境などの社会課題に挑んでいます。たとえば、針を使わない無痛注射、食品を形づくるフードプリンタ、材料内部の応力を可視化する光技術など、多岐にわたる研究が進行中です。物理と工学を融合した装置づくりとデータ解析に強みを持ち、AIや高速度カメラも駆使して、世界最先端の流体研究を社会実装につなげています。

研究キーワード:

混相流、気泡流、マイクロ流れ、医療工学

個人ホームページ:http://www.tuat.ac.jp/~tagawayo/

農工大 先生大図鑑(田川義之先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/ne5abc437c886

天竺桂 弘子TABUNOKI Hiroko

農学部 生物生産学科, 教授

動物生化学研究室では、昆虫機能利用研究を通して、家畜飼料開発研究、医薬品シード探索研究、成熟神経の再生に関する研究、免疫系の「自己」と「非自己」識別の仕組みに関する研究を行っています。昆虫機能利用により社会課題解決に挑戦しています。

研究キーワード:

組織擬態、昆虫機能利用、神経再生、ココセクフィード、医薬品シード探索

個人ホームページ:http://web.tuat.ac.jp/~insecta

農工大 先生大図鑑(天竺桂弘子先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/nb19b273cb80f

藤田 桂英FUJITA Katsuhide

工学府 知能情報システム工学専攻, 教授

私の専門は人工知能で、マルチエージェントシステム、特にAIエージェント間の交渉・協調を研究しています。これはAIエージェント同士が自律的に連携し、人間社会のような協調を可能にする技術です。現在、東京農工大学小金井動物救急医療センターと連携し、自動交渉や機械学習を活用した診察スケジューリング支援の概念実証を進めており、将来的には他の動物病院への展開も目指しています。

研究キーワード:

人工知能、自動交渉、マルチエージェント、自然言語処理

個人ホームページ:http://www.tuat.ac.jp/~katfuji/

農工大 先生大図鑑(藤田桂英先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/nd196581d819b

中澤 靖元NAKAZAWA Yasumoto

工学部 生命工学科, 教授

カイコが生産するシルクは、フィブロインとセリシンという2種類のタンパク質から構成されており、生体適合性、分解性、機械的強度など、さまざまな特性を併せ持つ興味深い素材です。本研究では、これらシルクタンパク質の構造と物性・機能との相関を明らかにし、分子レベルでの精密な制御を可能にする基礎的知見の構築を目指しています。得られた知見をもとに、再生医療用材料や生分解性プラスチックといった環境調和型素材、さらには細胞性食品といった新規分野への応用と社会実装を推進していきます。

研究キーワード:

繊維材料工学、シルクタンパク質、組織工学、バイオマテリアル、細胞性食品

池袋 一典IKEBUKURO Kazunori

工学部 生命工学科, 教授

核酸リガンドであるアプタマーと、酵素や抗体を組み合わせて、新しい診断技術や創薬技術を開発しています。身の回りに存在するウイルスを可視化する試薬など、欲しかったけど存在しなかった技術を開発しています。日常生活の中で簡単に使える技術の開発を心がけています。

研究キーワード:

バイオセンサ、アプタマー、進化分子工学、

DNA・SNPセンサー

個人ホームページ:http://www.tuat.ac.jp/~tanpaku/

新村 毅SHIMMURA Tsuyoshi

農学部 生物生産学科, 教授

動物の福祉性、生産性、省力性を同時に満たす研究を展開しています。特に、Animal Computer Interactionで目指すところは、ヒトが携帯と会話するSiriのように、動物との会話を実現することにあります。現在、動物行動学・情報工学・ロボット工学の融合により、音声コミュニケーションや行動から、動物の情動を把握(可視化)する技術と、それを制御する技術の開発を進めており、さらにそれらを連動させることで動物とのインテラクションを実現させ、動物との会話、動物管理の完全自動化を目指しています。

研究キーワード:

アニマルコンピューターインタラクション、アニマルウェルフェア(動物福祉)、

動物行動学、家畜(産業動物)

個人ホームページ:https://tsuyoshishimmura.wixsite.com/website-1/

農工大 先生大図鑑(新村毅先生):https://note.com/tuatdaizukan/n/n0bb58ec09a66